第十七話「清と濁 孤高の求道者と無敗の俗物」

第十七話「清と濁 孤高の求道者と無敗の俗物」(前編)

執拗に発破をかけるムスイに対して、ついにゼツが怒る。

人里離れた山中。その開けた野原において、ついに二人の対決が勃発した。

作者が高度な戦闘シーンを描写する頭脳を持ち合わせていないので

断片的で適当な描写に留めざるをえないが、彼らは世界トップレベルの実力者同士であるので

その戦いもまた世界最高レベルであってしかるべきであるし、そういう設定である。

各自で脳内補完して「スゲェ戦いだったぜ!」と思い込んであげてほしい。

なお、各々の心理描写を徐に挿入する事になる。

空気が読めている描写とは言えないし、状況と全く関係ない思考の羅列かもしれないが、

まぁ、BGM(バック・グラウンド・ミュージック)だとでも思いながら

笑って見過ごしてもらいたい所である。

※

先に手を出したムスイは執拗にゼツの足場を無数の触手で攻撃し、

ゼツを一つの場所に留めておかず、とりあえず両者の距離を広げようと欲した。

地中、空中を触手の刃は不規則に駆け巡り、ムスイは機先を制したままだ。

ゼツは眉一つ動かさず無駄の無い動作で大地の上を跳び回り、

避けに徹している。

少しは距離を縮めようと試みているが、ムスイの容赦無い先読みで

着地点を逐一狙われ、接近する事も適わない。

ゼツは剣士であるので、普通に考えたら近距離戦に特化している筈である。

ムスイはガチの接近戦になれば、ゲバ棒でゼツの大刀と戦わなければならないわけで、

遠距離から攻撃して消耗させていく事をとりあえず選択したのだ。

だが、ムスイは眼前のゼツという男が今見えている以上に何かを持っている事を確信していた。

根はゼツと同じ利己主義のムスイであるから、

ゼツの力量が並大抵のモノであれば、わざわざ地上をうろついて探して

勝負を挑もう、なんて事はする筈が無い。

本人も発言していた通り、彼はゼツの中に自分と対等に削りあうに値する硬度を期待していた。

無表情を通していたゼツの眉間に、やがて縦筋が生じる。

振り上げた大刀は鈍く紫の色彩の発光を帯び、周囲の大気はピンと張り詰める。

ムスイが気付いた瞬間、ゼツの大刀の輝きは溢れんばかりに増幅され、

眩い巨大な紫の光は形を変え、大きく翼を広げた鷲(イーグル)の姿を形作るに至る。

その大きさ、おおよそ、翼長10メートル。

動揺するムスイは一瞬の逡巡の後で確信する。

光の鷲の正体は、ゼツの何かの精神エネルギーが形を得たモノであると。

「絶夜流、奥義之弐・・・快楽鳥(けらくちょう)・・・!」

ゼツが低い声で呟くと同時に剣を振り下ろす。

突如として光の鳥はムスイめがけて全速で飛翔を始める。

俗悪力(ブラック・ブラック)を込めた無数の触手の刃は尽く

弾かれていった。

最初の3本の触手が弾かれた瞬間から、ムスイは回避行動をとっていた。

触手を地面に突き立て、エニグマの力を推進力にして横方向に大きく逸れる。

目標を外した光の鳥はそのまま地面に激突し、派手に爆発して砂塵を巻き起こした。

その威力を横目で確認しながらすぐに体勢を立て直した

ムスイの眼前に、既に体ごと跳躍してきたゼツが迫っている。

弾かれた触手は一瞬の差で防御行動を取れず、このまま触手に頼っていれば

次の瞬間にはゼツの剛腕で一刀両断にされてしまう・・・という所まで来ている。

ムスイはもう一方の手に俗悪力(ブラック・ブラック)、そして功名心(ヒストリエ)を込め、

ゲバ棒に流し、迎え撃つ判断を下す。

ゲバ棒と大刀は激しく打ち合わされ、双方から火花が散る。

ムスイの自慢の「功名心(ヒストリエ)」という精神エネルギーは、

ゲバ棒に大刀の斬撃に耐え得る力強さを与えていた。

触手による応戦を視野に入れ、必死に意識を集中させるムスイの顔を凝視して、

ゼツの顔が笑みで歪む。

「奥義之壱・・・絶望鯨(ぜつぼうくじら)・・・!」

ゼツがそう呟くと同時に、ムスイの顔色が変わる。

ゼツの大刀が恐ろしい勢いで、その圧力を増していっているのだ。

「重さ」が変わっている。増しに増していっている。

大刀はその内部で鈍く紫色に輝いているようだ。

ゼツが歯を強く噛み締めると共に、ムスイごと、大地が激しく陥没し、

衝撃波と共にとても広い範囲が破壊された。

大地が破壊される轟音がそこら中に轟く。

野原の周りの森全体が大地の震えで揺れ、鳥達が鳴きながら一斉に飛び立つ。

生じた巨大なクレーターの中は砂煙で覆われた。

※

「絶夜流 奥義之壱 絶望鯨」は音速平和の機能と意志力の性質を利用した技である。

刀身内の意志力は増幅され、「重さ」に換わる。

その重さは最大で、凡そ、現世のシロナガスクジラ3650頭分までにも高まるという。

(続く)

第十七話「清と濁 孤高の求道者と無敗の俗物」(中編)

※

〜ゼツのポエム〜

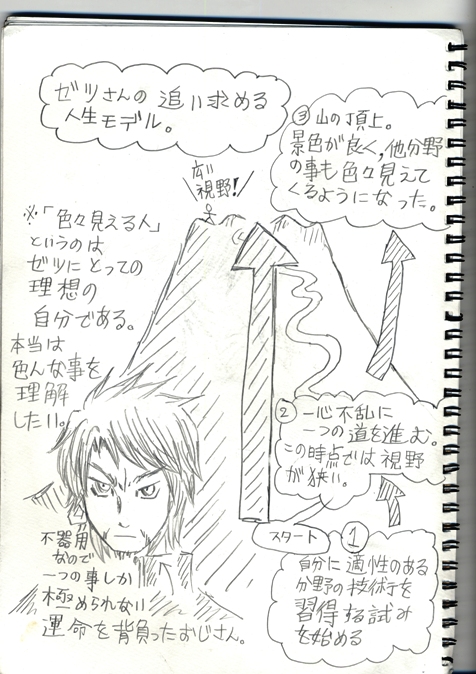

この世で一番、自分がなりたくねぇ状態ってのは、俺にとっては「絶望」している状態だ。

「絶望」という言葉の定義は、人によって違うと思うが、

俺の場合は「自分が何なのか分からなくなって、立ち止まっちまってる状態」というのを

「絶望している状態」だとして判断する。

神様の悪戯か何か知らねえけど、

人はたまに「自分が誰なのか、全く思い出せない。想像できない」という状態になっちまう事があるようだ。

どんな原因でそうなっちまうのかは…この際、どうでも良いや。

なっちまったもんはしょうがない。

考えても、馬鹿だからよく分かんねーし。

…俺も若い頃は、よく自分を見失ってた。

人と馴れ合うのが苦手で、人の輪の中に入れなかったから、

俺がどんな性質を持った人なのか教えてくれる奴がいなかったんだ。

それに両親にも会った事無いし。

水無田は特殊な一族で、その事も自分の立場が何処にあるのか

分からなくさせる事に一役買っていた。

…でも、そういう風に絶望した時は、

とりあえず仕事に没頭してれば良かったんだ。

いくらかは邪念が振り払えた。

仕事に意味を見出せなくても、剣の才を磨く為に、

何でも良いから苦心してたら、それだけでもいくらか救われた。

俺には剣の才があって、剣に活かされていた。

…でも、もし、才能なんか無くても、

何かに没頭する事は救いになる筈なんだ。

その「何か」ってのは、もう少し具体的に言うと、

「技術を極めていくまでの道すがら」だ。

自分の中で技術が積み上がっっていけば、

その積み上がった技術こそが、「自分」だって思えた。

性格だとか、環境だとか、そんな曖昧なモノが「自分」だなんて思えなかった。

「俺の輪郭」は「俺の積み上げた技術の輪郭」なんだと

俺には思えたんだ。

人と馴れ合うのが苦手な分、

「人のココロ」なんていう、曖昧で不定形なモノにリアルを感じられなかったんだと思う。

俺は「自分」の輪郭を確かめる為に、確固とした「技術の骨」によって作り出される

「安定感」を欲したって事だ。

…まとめると、人が「絶望」から抜け出す為に必要なのは、

「家族」でも「友人」でもなく、極め続ける「技術の道」だと俺は思う。

…やっぱり、自分の考えってのは、自分の実感を基にして作るべきだと思うから、

俺にはこんな事しか思えないし、言えねえ。

本当は喋るのが苦手だから、言わないし、思うだけだが。

俺には、俺の事しか分からない。

…他の奴等は、そうじゃなくて、他人の事も理解できるのだろうか…?

もし、本当にそうなら、少しは頭が下がるかもしれねぇって思う…。

〜ゼツのポエム(終)〜

※

少し土煙が晴れてきた、巨大なクレーターの中…。

態勢を崩さないゼツは、ムスイの気配が消えている事に気づく。

「絶望鯨」をマトモに受けたとしたら、粉微塵になったとしても、おかしくない筈なのだが…。

そんな事を思う間も無く、クレーターの周囲からゼツを取り囲むように

猛スピードの刃付きの触手が伸びてくる。

ゼツはムスイがまだ死んでいない事だけを理解して、

刃を迎撃しながら、その場で飛び上がる。

上空から辺りを見渡すと、触手のほとんどは周囲の森の中から伸びていた。

ムスイの所在地が何処なのかは分からない。

と、ゼツの跳躍が最高点に達した瞬間に、

地中から無数の触手が伸びてきて、

迎撃しようとするゼツをすんでで避けて、

彼の背後に回り込み、蝶々結びや片結びなど、様々な結び方でゼツの背後に壁を作る。

触手と触手が擦れ合う高い音が一気に鳴り響き、

数瞬の後には、ゼツを取り囲む、巨大な触手のネットが構成された。

触手の密度はとても高く、固く結ばれ、各々に精神エネルギーが練りこまれているようだ。

地面を凝視するゼツの視線の先で、ムスイが地中からボコリと顔を出す。

その顔は獲物を目で捉えた蛇のように、醜く歪む。

「コイツでオッサンを金魚すくいの刑に処してやるゾ?」

「聞いて恐ろし♪見て厭らし♪」

「妙技・一式…『法然(ホウネン)』…!」

ムスイの言葉と共に、ムスイを中心とする地面から一斉に

さらなる無数の触手が不規則に、しかし高速でゼツを狙って伸びる。

ゼツの背後には触手のネットがキツく固められており、

ゼツの眼前には視界が触手で覆い尽くされるような、怒涛の攻撃の嵐が立ち塞がる。

まともな逃げ道は無いに等しい。

ゼツは不敵に笑いながら、

ムスイという存在に対する興味を少しずつ増していっていた。

※

第十七話「清と濁 孤高の求道者と無敗の俗物」(後編)

※

(中略)

ゼツとムスイは、それから約1時間の間、本気の攻防に己の全てを賭けた。

互いのエニグマは激しい戦いに付いていけず、徐々に劣化し、摩耗していく。

※

ムスイの渾身のゲバ棒による攻撃は、ついにゼツの大刀「音速平和」を

中心部で真っ二つに叩き折る事に成功する。

最初からソレを狙って動き回っていた事が功を奏した。

ゼツは、そんな状態になっても眉一つ動かさず、瞬間、瞳を閉じ、刹那の後、薄く眼を開く。

「絶夜流…奥義之参…『平穏羊(ゆとりひつじ)』…!』

猛スピードの攻防の中で、聞こえる筈のないゼツの呟きがムスイの耳に届く。

くんずほぐれつの状態の中で、ゼツの折れた大きな刀の、失われた部分が紫の光で補完される。

音速平和は意志力(マイパ)の光の剣となり、ムスイの胴体を正確に狙う。

ムスイにとって、この技は全くの想定外であったし、

大刀を折る為に力を使い果たし、ゲバ棒を構えるも、全く迎え撃てる自信は無かった。

風を斬るような高い音が鳴り響いた後、

数瞬前までムスイの前方に居たゼツが、ムスイの後方に自然体で立っていた。

ムスイに対して完全に背を向けている。

少し遅れて、ムスイの胴体が少しズレ、

体液が移動するグロテスクな音がして、

そのまま胴体の上半分が、下半分の上から落ちた。

ムスイは胴体を真っ二つに叩き斬られた。

しばし無言で佇むゼツ。少しだけいつもより呼吸が荒い。

「好奇心、俗物を殺す…だ…」

振り向きもしないでゼツは呟く。

一陣の風が吹き去り、スッカリ荒れてしまった野原の表面が蠢く。

「…偶には後ろを振り返る事も大事だと思うゾ?」

突如として背後から話しかけられる。

ゼツは間髪を入れずに振り返るが、

それと同時に腹に思い衝撃を加えられ、そのまま倒れこんでしまう。

ゼツは状況を飲み込めぬまま、見た。

ムスイの上半身が大地を支えて、腕だけで逆さま立ちをしている。

下半身だけが、ゼツのすぐ横でシッカリ大地を踏みしめて立っている。

ゼツは、何らかの方法で自律的に動いているムスイの下半身が、

自分の腹に強烈なローキックを叩き込んだ事を理解したが、

ムスイという赤羊が何者なのかという事に関しては理解できないでいた。

逆さま立ち状態のムスイの上半身の顔は屈託なく笑い、

切断面は血と透明な液体が混ざりあったような物質でドロドロ揺れていた。

下半身の切断面も同じような状態になっている。

ゼツは身体を動かそうと欲したが、全身の機能が破壊されているようで、

まともに立ち上がる事もかなわない。

ゼツが何もできないでいる内に、ムスイの下半身は上半身の所まで歩いていき、

上半身は軽く飛び上がって、切断面を下半身の切断面とピッタリ合わせた。

合わさった部分は血と透明な液体が混ざったような物質で補強され、

すぐに傷口すら修復されてしまった。

ゼツは、理屈は理解できなかったが、ムスイの何らかの特殊能力が

そんな挙動を許しているのだと思わざるをえなかった。

「…昔、白星の数を数えだす前の事なんだけど…」

「ある戦争ごっこ中で、生きるか死ぬかっていう大けがを負った事があってさ」

「身体の色んな部分がグチャグチャになった」

「一緒に居たプラトが無茶苦茶泣きながら心配してくれてさ」

「あの時に惚れてくれたんじゃないかとすら思ってる」

ムスイはゆるい表情で、つらつら話を続ける。

「野戦病院で治療を受けたんだけど、とてもじゃないけど、普通のやり方じゃあ、どうにもならない状態だった」

「…そこで医者が頼ったのが、2代前の大脳特化型赤羊が考案した、扱いに困る遺産の…」

「『法然草(ホウネンソウ)』っていう薬品だった」

「この薬がよく効いてくれて、何日か経った頃に自己修復が終わったんだけど…」

「何か、代わりに身体の調子が変でさ…」

「…その時はよく分からなかったけど、後々になって何が変わったのか分かってきた」

「俺はこんな風に、斬られた身体の部位が、頭と直結してなくても、自律的に動かす事が出来る」

「斬られてもダメージをほとんど受け流せる。痛覚もほとんど無くなってしまった」

「で、切断面をくっつけたら、元に戻るんだな。これが…」

「なんだろう・・・。『暖簾に腕押し』みたいな存在になっちまってたんだ」

「医者が適当に名前をつけてたよ。『液体羊(コスモ・リキッド)』だとか何とか」

「全然、公になってない情報なんだけどさ」

「大脳特化型赤羊が引き起こした、歴とした『薬害』なんだから」

「なんで其処にそんな薬があったのかは分かんねーんだけど…」

「その薬はほとんど世に出てなかったし、偶々、俺の身体と変な反応を起こしたらしいから」

「同じような特異体質の仲間はいないんだけどさ」

「…ってソレだけの話さ。人生、万事が塞翁が馬だな」

「せっかくだから、『切り札』として使ってんだ」

「実力が拮抗してて、しかも初見の相手なら、かなりの決め手になる」

ムスイは動けないで倒れているゼツに話しながら、マフラーやニット帽を回収して身支度を整え始めた。

「…」

「有難う。アンタは俺の思った通りの人だった」

「俺だって他人に興味を持つパターンには色々あるけどさ…」

「アンタの中には、俺が遠い昔に捨ててきた大事な何かが、発展した状態で残ってるような気がするな」

「俺も、もう疲れたから…」

「これから飲みにでも行きましょう」

その言葉を聞いた瞬間、仰向けのゼツの眉間に皺が入る。

ゼツとしては、言われるままについていく事は、プライドが許さないような所があった。

「…あのさァ」

「俺の特異体質の事は説明したけど…」

「俺の妙技は1080式まであるから…」

「これからも退屈させる気は無いゾ?」

ムスイは穏やかに喋りながら、動けないゼツの片手を握り締める。

そして、そのまま野原をズルズル引きずって行った。

ゼツは必死に抵抗しようとするが、身体が言う事を効かないようだ。

「まぁ、老い先も短い事ですし…」

「せいぜいお互いに良い影響を受けられるように努めると良い…」

「俺はせいぜいアンタを見習って綺麗になるから…」

「アンタは俺を見習って、少しは汚れると良いゾ?」

「…一緒に汚れて逝こうぜェ…♪」

ゼツはまだ身体を動かそうともがいていたが、

ムスイは満足げにゼツに話しかけながら、彼をズルズル引きずって、何処かに消えていった。

(続く)