第八話「モリノメ・フミキと水無田一族」

第八話「モリノメ・フミキと水無田一族」(前編)

ついに初めての戦争ごっこを順調に潜り抜けたミズエであった。

プラト・ムスイ・ナナセ・アゲハは、やがて来るミズエとの別れを目指し、

その後も色んな面での精一杯の教育を続ける。

奇しくも、

「どんどん強くなるミズエの良い手本でずっと居られるようにしなければならない」

「ミズエを守りつつ自分の身も守れるくらいの十分な戦闘力を身につけなければ」

「戦争ごっこで比較的自由に立ち回る為には他から頭二つ三つ抜ける程では足りないくらいだ」

という意識は、4人にプレッシャーと誇りを与え、絶えざるモチベーションとなった。

大脳特化型赤羊フェリーツェの助言と世界最高クラスのエニグマも彼らを助け、

やがて4人の実力は世界的に見ても上位と言えるような戦闘力を得ていく事になる。

暁国を飛び出して世界中で戦争ごっこする4人に対して、彼らの人間のオーナーらは

最大限の自由度を与えた。人間のオーナーにも彼らの名が上がれば上がるほど利益があるような

仕組みがあったからである。

プラトと同じオーナーの家で働いているミズエも同じような自由度を与えられ、

自分の時間を持てるようになっていった。

何故かというと、有名人となったプラト達にいつも守られているミズエもまた、

「なんか、やたら強い幼女が居るな」という事で有名になってきていたからである。

ミズエを含めた5人の、成長と躍進の日々は続いていく。

ミズエを触媒として彼らの中で起こった「正のサイクル」は留まる所を知らなかった。

プラトはいくら道が開けてきても、それが自分の力によって成し遂げられた事だとわ思わなかった。

最初は「ミズエ自身の人生が瑞々しい恵みあるモノになってほしい」という願いから

捨て子に瑞恵という名をつけた筈だった。

だが、その時となっては、

「ミズエを取り巻く人々、プラト達4人、の人生を瑞々しい恵みあるモノに変えよう」という思いで

捨て子に瑞恵という名前をつけたのだとしか思えなかった。

いつか4人で話した。

「自分達がこの社会の為にでき得る役割って何だろう」

「自分で納得のいく役割が見つからないから、思春期が終わらないんじゃないのか」

「むしろ、思春期なんてとっくに終わって、何も大事なモノを見つけられないでこのまま終わるんじゃないのか」

・・・そんな事を。

だが、いつしか、そんな事でウダウダ悩む気持ちは失せた。

4人の生き方にダイレクトに影響を受け、成長し強くなっていくミズエを見ていて、

人生に対して想う「虚しさ」みたいなモノは霧散していく。

役割なんてモノは「ミズエをいっぱしに育てる事」で決まりだろう、と思えた。

・・・そんな他愛なく小さい事で満足できる自分達がイマイチ信じられない気持ちもあった。

でも「自分の実感」以上の「この世の真実」なんてモノがあるだろうか?

「そういう風に自分が実感してるモノはしょうがない」

「自分がそういう風に実感しているという事は確実に嘘じゃない」

・・・と少なくともプラトは思っていた。

同時に「こういう感情の流れが一般的なモノであるからこそ、『命が脈々と受け継がれて、

親が子を育て、子が孫を育て』・・・っていう面倒くさいプロセスを飽きもせず人類は

続けてこれたんだよね」という納得もあった。

その思考により「なんだ、アタイって超普通じゃん」という気持ちも誘起される。

「これが思春期の終わりってヤツじゃないのか」とも思う。

自分の「社会における役目」をしっかりココロの深い部分で理解して、初めて

「自分の社会における役目なんてどうでも良い」

「役目とか・・・中二病乙」

・・・って気持ちになれるんじゃないか・・・とプラトは思う。

具体的に何が自分の役目なのか・・・

なんとなく実感はあったが・・・

言語化するのが勿体ないし、言語化できないと思ったので、

プラトはココロの奥に仕舞ったままにしておく事にした・・・。

※

そして、ミズエが4歳になり、少し経った頃、

プラト達が拠点とする暁国白峰県からさほど離れていない地域の病院で

一人の幼児が培養カプセルから取り出され、産声をあげた。

その赤ん坊を引き取りにきたのは、中学生になったばかりのような年齢の

少年が一人だけであった。

黒髪天パーで眼が蒼い。

暁国人離れしたような整った顔立ちで黒服にジーンズ。

大人びた立ち振る舞いであったので、

医師はその子供を赤ん坊の引き取り手としてきちんと認めた。

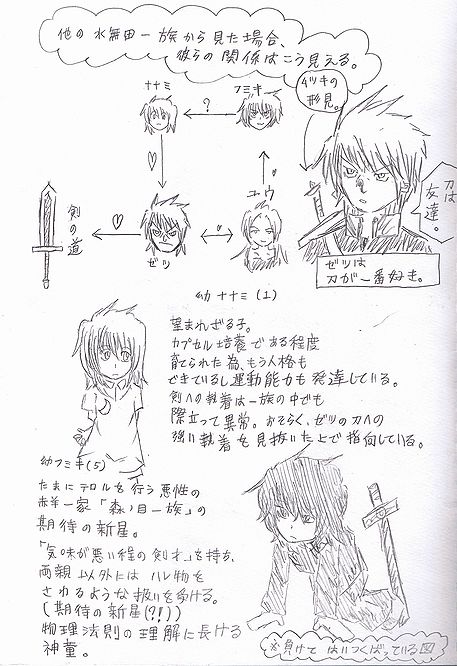

少年の名はミナシタ・フミキと言う。

彼はフェリーツェ・コネクションで繋がっている中の一人であり、

世界的に活躍している闇の暗殺一家「水無田一族」に

数年前に養子として迎えられた存在である。

「もうそれなりに成長させてあるから、このまま家に連れて帰ってもらって構わない」

「有難うございました」

医師の言葉を聞いて、フミキは赤ちゃん服を着せた幼児を抱えて

ペコリと頭を下げた。

そして、そのまま病室を出ていく。

「夕さんに名前を貰ってきた。・・・ちょっと後悔してるけど・・・」

フミキは出口に向かって歩きながら、赤ん坊に話しかける。

「お前の名前は無名身(ナナミ)」

「お前を育てるのは俺・・・水無田文貴だ」

「よろしくな」

赤ん坊はスヤスヤ眠っていて、フミキの言葉が届いているようには見えない。

フミキは少し笑って、少しの喜びを顔に滲ませた。

「お前もこの世で生きる席を見つけるまでには・・・色々苦労すると思う」

「・・・俺みたいに・・・」

そこで一拍置く。

「少しは面倒見てやるから・・・頑張れよ」

それだけ言うと、フミキは寝ているナナミを抱えて、一族のアジトへと向かい、家路についた。

第8話「モリノメ・フミキと水無田一族」(中編)

水無田一族は暁国有数の製薬会社「ツクヨミ」の会社敷地内に拠点を置いて

匿われ、社会から存在を隠ぺいされている一族である。

「意思力(マイパ)」という使用難易度の高い精神エネルギーを駆使する事に秀でた一派で、

血を同じくする者達の団結力は固い。だが個々人の自由度もかなり高い。

ただし「一族の事はあまり外部に言い回ってはいけません」と政府から注意されているので

自分達の情報はほとんど漏らさない。

なので世界中に出向いて行くのに、闇で知られているだけで一般赤羊には

ほとんどその存在を認知されていない。

やっている事の内容は様々であるが、主なモノは

各国において偶に現れる、テロ行為などをする赤羊の駆除である。

「死亡プログラム」は電波を使って赤羊を殺すため、

上手くやればテロ行為をして、すぐにその場からサッと離脱する事は可能である。

そういった事をするテロリストの赤羊を世間で知られないように始末するのが水無田一族である。

赤羊を闇で殺すにあたっては、同じ赤羊を使うのが一番良いのである。

そして、現在、赤羊は各国で「奴隷」扱いされている為、

水無田一族のように「人間と対等なように見えなくもない『仕事』」をしている

という事実は世間に公表するのはよろしくない、という判断から、

政府や仕事を依頼する人々は、彼らの存在を世間から隠す事にしたのだ。

そして、文貴という少年は、元々、水無田一族に潰された

テロリストの家の子であった。

※

ナナミの誕生から7年前。

暁国内のとある地域の人里離れた場所に

森ノ目一家という人間に対するテロ行為を行っていた者達のアジトがあり、

政府の依頼で其処を探索し襲撃した水無田一家は

一人の少年を残して、一族を皆殺しにした。

生き残っていた少年は、他の者が殺された後、

刀を持って水無田一家の中の中学生くらいの少年に向かって

戦いを挑んだ。

そして、数分に渡る斬り結びの末、

刀を弾かれ、喉元にナイフを突きつけられる。

尻もちをついた森ノ目の少年は水無田の少年の眼を

じっと見つめた。

年齢が倍以上離れていそうだったが、

負けてしまった事に驚きが隠せないようだった。

両親を殺された憎しみより、目の前の少年の剣力への

尊敬と羨望が勝っているような瞳の色であった。

水無田の少年、水無田絶にも、

森ノ目の少年の瞳が

(ゼツにとって)不純な感情である憎しみで濁っていない事は伝わった。

自分の剣の腕を純粋に評価して、森ノ目の少年が

自分を見ているのが分かった。

それによりゼツは、自分に殺されかけている森ノ目の少年に

いくらかの好意と興味を持った。

他の7、8人の水無田一族の者達は

ゼツと森ノ目の少年を見守り始めた。

ゼツが少年に何かしら言いたい事がありそうなのを察したからである。

ゼツは首を斜めにして少年に尋ねる。

「お前、名前は?」

「フミキ・・・」

少年はボーッとした表情で答える。

ゼツは間髪入れない返答に、フミキと名乗った少年の

異常性を見出す。

「年は?」

「5・・・くらい」

フミキの返答を聞いて、ゼツは自分が5歳だった時の剣力を思い出す。

・・・「遜色が無い」「或いはコイツの方が上」という結論に達する。

プライドが高く、あまり頭が良くない自分の事だから、

自分について高く見積もっていだろうな、と感じつつ・・・。

「睦月おじさん!」

ゼツは後ろを向いて水無田一族の一人の名を呼ぶ。

中年で銀髪のやつれた顔の男が反応する。

「子供が欲しいって言ってましたよね。コイツなんてどうですか?」

「両親を殺された事を何とも思ってない。逆に俺を尊敬してる」

「イカれてるぜ」

「俺らにとっては出来が良いって事だ」

それだけ睦月と呼ばれた男に言って、

また文貴の方を向く。

「お前にも聞こう」

「生き残りたいか」

「それとも生き永らえたいか」

ゼツは少し目尻に皺を寄せて尋ねる。

笑いをこらえているような感じだ。

フミキのココロは冷めていて

状況を逐一理解していた。

しかし、すぐに答える事はしない。

もう少し、目の前の水無田の少年の事を観察していたかった。

「戦ってる所、横目で見てたよ」

「現在の水無田1の才能を持つゼツ君とあんなに斬り結べられるなんて・・・」

「確かに殺すには惜しい人材だね」

「5歳って・・・凄すぎて馬鹿馬鹿しいくらいだ」

「まぁ、おじさんが気になるのはソレより見た目が凄く良い事だけど・・・」

「外人の血が混ざってるのかな?」

「弥生もきっと喜ぶ」

「憎しみが無いってのが本当なら、歓迎するよ」

ムツキは控えめなジェスチャーを交えてそう言った。

彼は水無田一族にしては明るく、ユーモアを解する赤羊で、

家を切り盛りする弥生という中年の人間の女性と二人で暮らしている。

「ふ・・・。俺、目の付け所、良いでしょ」

「感謝してほしいです。その印として・・・」

「睦月さんが死んだら、音速平和、譲ってくださいね」

ゼツは睦月の背中の大刀をいやらしい目線で見て、言った。

「・・・良いよ。君は水無田1の才能だからね」

「音速平和もきっと喜ぶよ」

「俺なんかが使うより。ハハ」

睦月は毒気の無い口調で笑ってから、ねちっこい視線でフミキの方に

目線をずらす。

「少年よ。君は此処で剣の道を諦めても後悔は無いかい?」

睦月は言った。フミキはその言葉を聞いていたが、

興味の対象は、依然としてゼツだけであった。

「・・・あなたから色々学べるのなら・・・」

「もう少し生きても良いかな」

フミキはゼツに向かって言った。

その瞳は澄んでいて、赤羊離れしたモノを感じさせる。

ゼツは目を細める。曰くありげな表情で

「お前が居れば、俺のモチベーションになるかなって思ったんだ」

と言った。

「俺は無視か。良いけどさ。可愛がってやるよ」

睦月が笑いながら言った。

その日から、森ノ目文貴は水無田文貴として名を改め、

水無田一族に迎えられ、

水無田睦月と水無田弥生の家で暮らす事になる。

第8話「モリノメ・フミキと水無田一族」(後編)

フミキは見た目が良く、礼儀正しかった為、

他の水無田一族に少しばかり冷遇されつつも、

なんとかかんとか、生きていく事ができた。

フミキはゼツ以外の水無田一族にも興味を持ち、

積極的に仕事に同行し、その技術を盗んでいった。

水無田一族には、血の繋がりから端を発する

結束力はかなり高いが、

神よりも仏よりもまず最初に剣力を崇拝している為、

ゼツに匹敵する剣才を有するフミキはある意味で

それなりの尊敬をもって接してもらえた。

全体的に頭が悪い傾向にある水無田一族の中では

相対的にかなり頭が良く、

フミキの視点も考え方も一族にとって

プラスになる事が多かった。

愛情を伴った扱いを与えなくても

不満そうな顔をしなかったし、

何よりも剣の事ばかり考えているゼツに似た

特性を持っているのだ、と周囲の者は納得していた。

しかし、同時に

「むしろゼツとフミキって全然違うんじゃね?」

と思える特性もたくさん持っているようにも思われた。

※

ある日の修業中、フミキが自分のエニグマと語り合うように

ゴニョゴニョ喋っているのを見つけたゼツは

怪訝に思った。

ゼツの視線を感じて振り向き、何が言いたいのか悟ったフミキは、

「あ、コレは俺のエニグマの文車(フグルマ)って言うんです」

「俺の両親の肉声のメモリが入ってて」

「森ノ目一族の心構えとか技術に関する事が

本20冊分くらいの量、インプットされてるんです」

「偶に原点に帰りたくて、聞くんですよ。聞いたら落ち着くし」

と言う。

ゼツは渋い顔を作る。

フミキは毒気の無い顔で微笑んでいた。

「肉声のメモリーが本20冊分だと・・・?」

「ソレはエニグマなんて言えるほど上等なもんじゃねーな」

「ただのオモチャだ」

フミキはそんなゼツの反応を予期していたように微笑む。

「3歳の誕生日に両親に貰いましたからね」

「そう。ただのオモチャですよ」

「でも、俺はオモチャも好きだから、良いんです」

「『誕生日プレゼントはオモチャ』・・・っていう、

一般人なら当たり前の図式です」

ソレを聞いて、ゼツはさらに怪訝な顔をする。

「『一般人並みだから問題無い』っていう感覚・・・」

「到底、理解できねえ」

「一般人って、人間の事だろ?」

「アイツらと俺らと、仮に数値化すると何万倍もの戦闘力の差があるんだ」

「『お前は一般人並みだな』なんて仮に言われたら、侮辱の言葉以外の何物でもないぞ」

フミキはうすら笑いを浮かべる。

「人を測る尺度は戦闘力だけでは無いです」

「水無田一族の中でも剣力至上主義のゼツさんはこんな事聞きたくないでしょうがね」

「俺はゼツさんが好きだから、ディスる気はありません」

「一つの事を極めたいと欲し、一歩ずつ山を登っていく人の姿は」

「単純だけど、とても美しいモノだ」

「単純だからこそ・・・美しいのかな」

「でも俺は弱いから」

「一般人の感性にも重きを置きますよ」

「例えば、こうやって両親の事を思い出す事も、俺にとっては大事です」

「ゼツさんにとって無駄な行動だとしてもね」

それを聞いて、ゼツは「ディスっていない」と言われながら、ディスられた感覚を覚えた。

「言いたい事は色々出てきたが、最初に言わなきゃいけない事だけ言っておく」

「・・・俺は、お前が俺に較べて弱い・・・だなんて一つも思わない」

「いつか俺に匹敵する剣力を身につける事があるかもしれない・・・と思っている」

「お前を拾った時に考えていた事を少し教えてやるよ」

「お前と俺と、いつか、勝率50%50%の状態で、命の遣り取りができるんじゃないかと思ったんだ」

「そうなったら楽しいんじゃないかと思ったんだ」

「それで睦月さんをそそのかした」

ゼツは目を細めて言葉を続ける。

「よく分からんが多分・・・」

「お前の俺と違う所は、現時点の実力でも才能でもなく・・・」

「『他人の事を考え過ぎる所』だ」

「俺は自分の事しか考えないからな」

「その特性が自分にとってプラスになってるとも思ってるから、面倒くさい否定はするなよ」

「お前も『自分を一番無駄なく成長させられる方法』の事ばかり考えて、考え続けて、実行して、鍛練を積めよ」

「そしたら、お前もいつか俺と対等な剣力を身に着けられるんじゃないかと俺は思ってる」

「そういう希望を持ってるんだ。俺を失望させるなよ」

「もう、目に見えないモノと戦って、目に見えないモノに足をとられて、要らん所で道に迷うのはやめろ」

「いや、今は大丈夫だが、いつかお前が要らん所で道に迷うんじゃないかと心配だ」

「もしそうなったら勿体ないと俺は思う」

「だから、もっと自分の事ばかり考えて生きろ」

ゼツは滑らかな口調でそこまで言い切った。

フミキは少し申し訳なさそうな顔をしている。

「ゼツさんだって、今、俺の事考えてるじゃないですか」

「『自分の為に』・・・だ。『いつか殺し合う為に』、だ」

フミキの言葉にすぐゼツが言い返す。

複雑な表情をして、フミキはしばらく無言で佇む。

「ああ、そうだ。ゼツさんは、『そう』なんだよな・・・」と思っていた。

ゼツに較べて、自分が他の人の事をよく考えてるのは、

「血筋」の所為だよな、とも少し思った。

フミキには水無田の血は通っていない。

ゼツ以外の水無田一族の者の傾向も、大なり小なり、ゼツと似たようなモノだ。

自分の事ばかり考えている。

その事が如実に表れているのが、一族の使う「意思力(マイパ)」と呼ばれる精神エネルギーだと思う。

「前に進もう!進もう!」と思えば思う程、強くなる精神エネルギー。

それ自体、素晴らしい事だ。前に前に・・・進もうとする力は「強さ」に満ち溢れていて、

事実、一族の実力を世界クラスまで上げている。

しかし、ずっと「前に前に」と思って生きる人生は、

「横に行く可能性」や「上に行く可能性」、「斜めに行く可能性」を潰して成り立っているんじゃないか、

とフミキは同時に少し思う。

「前ばかり目指す事で、偏屈になり、融通が利かなくなる事もあるんじゃないか」。

「ソレはソレで自分の可能性を狭めていないか?」とも思うのだ。

前方に一直線に、地平線の彼方まで続く道は美しい。確かに美しい。

だけど、その美しさは、何かの代償を払って得た美しさだろう、と思う。

払った代償の事を惜しむ気持ちは、全くの無駄なのだろうか、と思う。

自分は水無田一族に組み込まれたが、捨てたくない『自分』もあった。

それを再認識した。

そして、フミキは、この場は、とりあえず、自分の正直な気持ちで取り繕う事にした。

「両親の肉声のメモリを聞いてるのが気に入らないんでしょ」

「どうせ、その内、消すつもりでしたよ」

「情報量はずっと同じなんでね」

「でもね」

「代わりに、他のモノを入れようと思ってるんですよ」

フミキは少し笑顔を作ってゼツに行った。

ゼツはまた渋い顔を作る。

「・・・面倒くせえガキだ」

「何考えてんのか全然分からんが・・・」

「少なくとも俺の前で刀と喋るのはもうやめろよ。目障りだから」

「後、そう何度も忠告してやるほど、俺は優しくないからな」

そんな捨て台詞を吐いて、ゼツは背を向けて別の場所へと歩いて行った。

フミキは少し後ろめたい笑顔を浮かべて、

自分もまた剣の修業に戻った。

確かに、自分の中にも、ゼツが言うように、

「他人の事を深く考えるなんて意味は無いね」と考える気持ちはあった。

ゼツの言葉で、自分の事を振り返るキッカケにはなったか。

(ゼツさんはあんなぶっきらぼうでも、憎めないな・・・)

(やっぱ何処か、本質が似通ってるからだな。俺と)

と、フミキは評価した。

※

そして12歳となったフミキは、ネット上で知り合った大脳特化型赤羊の

フェリーツェと懇意にしており、

文車の中に何を入れるか、だんだん決心がついてきた所である。

(続く)